この土日でとりあえずヘッドが折れているところを直した。

中尾貿易さんに聞いたところでは、エポキシ系接着剤がいいというので、2液混合型のものを使ってみた。少し無理やりだが傷口を広げるようにして、真ん中につまようじを差し込み固定。磁気カードの薄いやつをヘラ代わりにして手早く押し込んでいく。

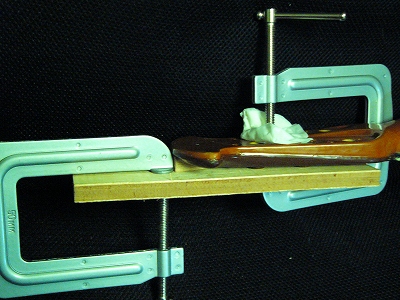

あとはつまようじを抜き、はみ出してきたエポキシ接着剤をふき取りクランプをかける。30分硬化型だったので熱で溶けたりしないか心配だったが、ちゃんとくっついた様子。

念のため日曜の夜までそのままにしておき、傷口に残ったエポキシ接着剤をアートナイフで削った後サンドペーパーをかけた。あまりやると内部のフォームが見えてしまうのでそっとならし、あとはコンパウンドで仕上げ。

んー...やっぱり完全に塗りなおそうか。樹脂のトップの上からクリアがかけてあるようなのだが、つやがいまひとつだし。ペグもナットでもブッシュではなく、ヘッドの表面に貼ってある樹脂の一体成型だし。ペグのケースまで樹脂ってのもどうよ?

実はリペア、と大そうに言っているが所詮は素人の技なので、完全なオリジナルに戻せるわけがない。元はジャンクなんだから、自分の気に入ったように、自分の使いやすいコンディションに持っていくことを考えればよいと思っている。

ということで今後の方針決定。25年前のクラシックなギターではあるが、現代に通じるモダンな仕上げを目指す。オリジナルにはこだわらない。その分、オベーションとしての価値は下がるかも知れないのがもったいないけど。

続いてトップの割れに取りかかる。

これはギター工房やリペアショップだと大掛かりなクランプをいくつも使って固定してやるのだが、ウチにはそんなものはない。仕事部屋の片隅に置いておけるような、それでいてオベーションのラウンドバックをしっかり支えられるような専用冶具を作ることからはじめよう、ということでラウンドバックの形状を写し取ってみた。

A4用紙をつぎはぎしては型を切り抜き、ラウンドバックに当てはめてはまた切り直す、ということを数回繰り返し、出来上がったものを合板に移して切り抜いた。

本当はこのために以前から欲しかった電動トリマーをホームセンターで買ったのだが、ちょっとした失敗※があって結局ジグソーで切り抜いたため思ったような曲線にならなかった。こいつはリョービなんだけどどうもジグソーは苦手だ。がっくりしながらカッターで削り直し、最後に電動サンダーをかけてごまかす。

※リョービのトリマーが特売で出ないか、ホームセンターのチラシをまめにチェックしていたのだが見逃してしまったことが何度かあった。ところがたまたま出かけた店でコピー品を3,980円で発見!やったあ、と思って家へ帰って開けてみると、なんとビットは別売だったというオチ。普通なんだろうな、たぶん。

ビットのセットは1,980円から2,980円ぐらいで売っているのだが、飾りぶちを切るやつなんて要らないし...フライス盤用のエンドミルは軸径3mmで使えないし、金曜まで待ってMonotaRoで買うか?

この冶具に載せれば、ラウンドバックでも安定してやりやすい。割れ目のまわりの塗装をはがし、わざと裏側から持ち上げて傷口を広げる。手早く木工用接着剤の定番、タイトボンドを流し込み、はみ出した分は水でぬらしたウエスでふき取っておく。

このためのジャッキはオリジナルアイディアだ。スチールロッカーなどに使うアジャスターを角材に穴あけして突っ込んだだけのものだが、ラウンドバックなので場所によって角度が違うのをうまく吸収できるようになっている。

また、タイトボンドを入れる容器も、本来はオイル差しなのだが、一番小さいタイプは先端が細く、ごく小さい穴があいている。タイトボンドは固まる前はとろとろなので、すき間に流し込むにはちょうど良い。無駄にあふれ出ることもないのでふき取る量もわずかで済む。元がオイル用だけに使った後のキャップもぴったりはまるし。これが1個62円。

傷口が埋まったら、今度はジャッキを外側から当てる。冶具の上に枠を作り、必要な個所だけ押さえられるようにする。このまま一晩放っておいたら翌朝には平らになっていた。念のため裏から薄く切った板を貼り付けることにする。ブレーシングというには薄いので、また反り返るのを防ぐだけのもの。

もう一列、これはちょっとひびが長いので手間がかかりそうだ。時間切れのためまた次の土日にやるとするか...

本日はこれにて作業終了。